近日,生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)丘锦荣课题组在环境领域知名期刊《Environmental Science & Technology 》(中科院一区Top期刊,影响因子:12.4)发表论文“Predicting the Fate and Source of Groundwater PFAS in the Pearl River Delta Region Based on Machine Learning”。华南所(应急所)曾经文高级工程师为第一作者,丘锦荣正高级工程师为通讯作者。论文DOI:https://doi.org/10.1021/acs.est.5c05607。

一、成果简介

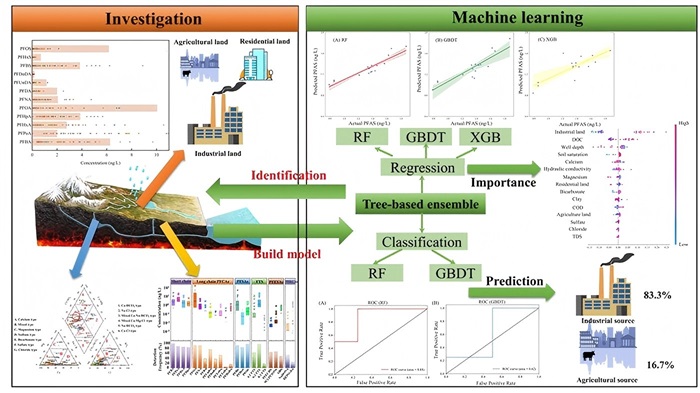

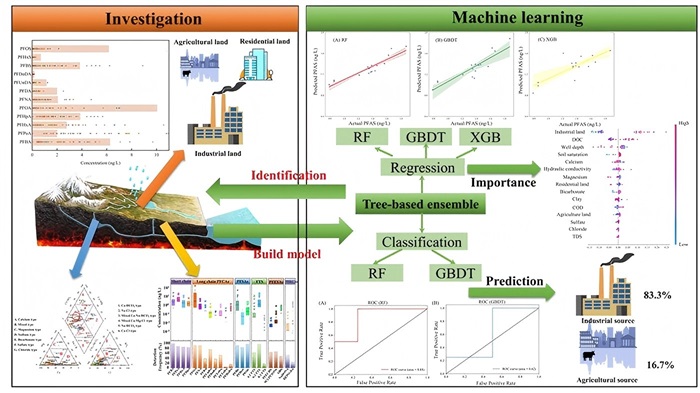

全氟和多氟烷基物质(PFAS)在地下水中的污染问题日益严重,传统调查方法成本高、周期长。机器学习为PFAS污染预测与溯源提供了有效工具,有助于优先调查和科学防控。本研究结合机器学习在PFAS污染预测与溯源中的优势,采用随机森林(RF)、梯度提升决策树(GBDT)和极限梯度提升(XGB)模型,系统评估并预测珠三角地区地下水PFAS的分布特征与污染来源。研究发现,地下水化学特征与空间地理信息可有效预测PFAS污染,工业用地、DOC、井深和土壤饱和度是关键因子。通过PFAS组成特征可识别工业与农业混合污染中各源的贡献率,工业源贡献高达83.3%,农业源仅为16.7%。本研究为区域地下水PFAS污染快速评估与精准治理提供了可靠技术方法与数据支持。

二、引言

全氟和多氟烷基物质(PFAS)是一类水溶性人工污染物,因其广泛存在、持久性强、生物累积性高和毒性明显,已成为全球关注的环境问题。地下水中PFAS的检出频率远高于地表水,且其健康风险极高。PFAS来源广泛,包括农业污泥施用、工业排放、污水处理厂排放等。地下水是25亿人口的重要饮用水源,PFAS污染对人类健康和生态系统构成长期威胁,亟需明确其来源、分布和迁移规律。

传统PFAS污染调查方法主观性强、精度低,难以满足快速、精准评估的需求。机器学习因其强大的数据处理能力和适应性,逐渐成为环境污染预测与溯源的重要工具。通过训练PFAS组成数据,机器学习模型可识别污染来源并量化其贡献率,提升污染溯源的客观性和准确性。

珠三角地区是中国PFAS污染最严重的区域之一,快速城市化和工业化导致周边环境污染严重。该区域地下水埋藏浅、补给条件复杂,为PFAS进入地下水提供了有利条件。然而,目前尚缺乏基于机器学习系统预测与溯源该区域地下水PFAS污染的研究。

三、图文导读

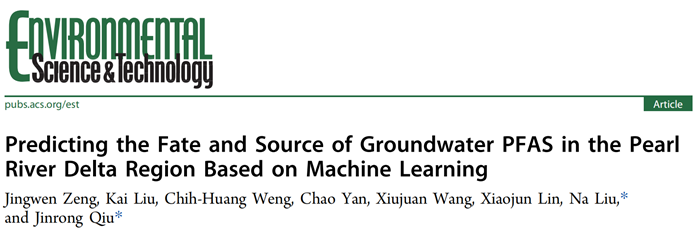

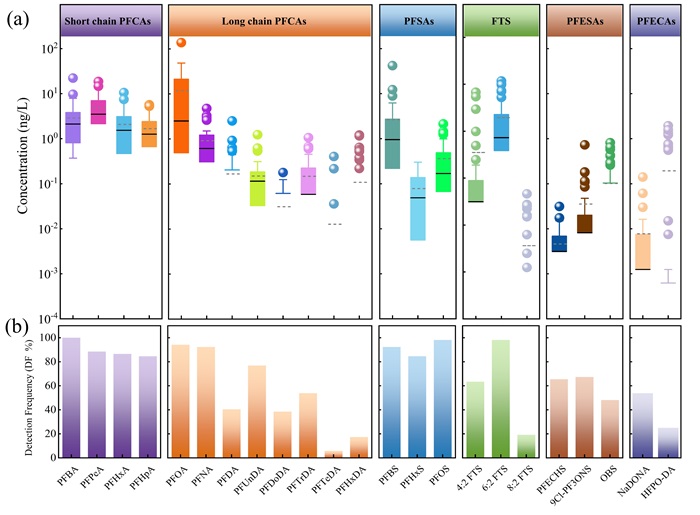

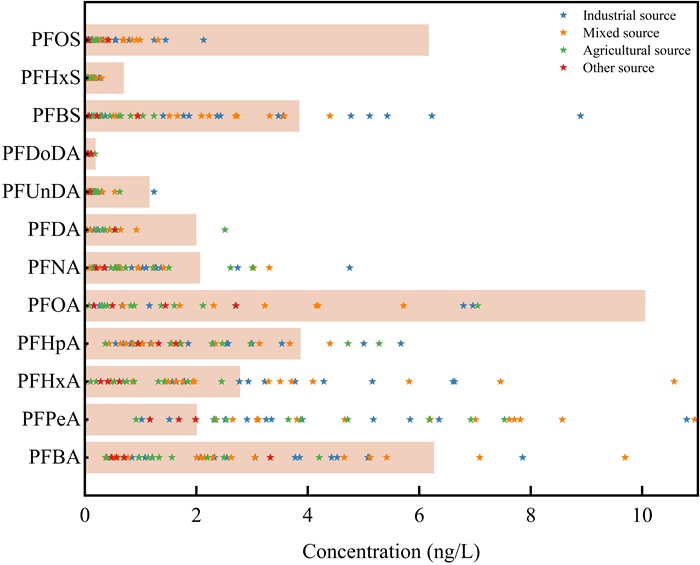

(一)地下水中PFAS的浓度和组成

利用箱型图展示了该地区PFAS的浓度与检测频率。其中在所检测的PFAS中PFOA的最高,平均浓度为11.89 ± 21.49 ng/L。此外,在该地区PFOS的检出频率也达到了98.1%。PFOA和PFOS作为传统PFAS的典型代表,被《斯德哥尔摩公约》列为持久性有机污染物(POPs),应该更加引起重视。对于PFOA而言,本研究的PFOA平均浓度超过了美国环境保护署(USEPA)发布的 PFOA 最高污染物水平(MCL,4 ng/L)和健康咨询水平(0.004 ng/L)。此外,地下水样本中发现了众多新的 PFAS 替代物,这进一步复杂了污染状况,凸显了需要立即予以关注的必要性。

图1 靶向PFAS的浓度和检测频率

(二)PFAS影响因素分析

地下水中PFAS的发生受多种因素的影响。土地利用(污染源)、地下水化学类型、水文地质条件和大气沉降可能都会影响PFAS的发生。

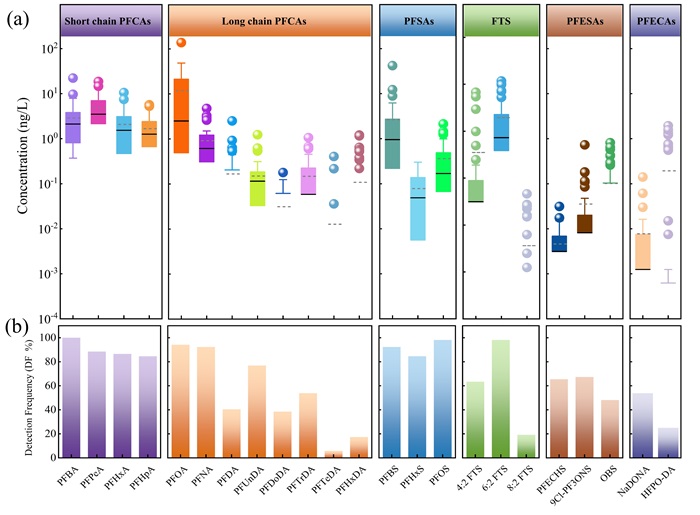

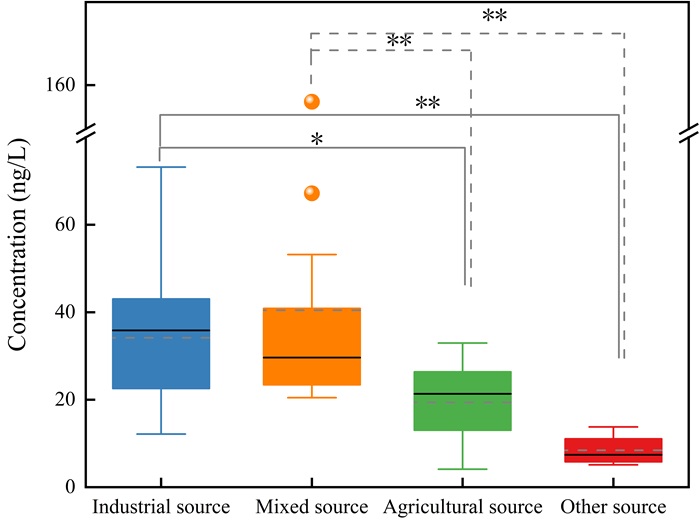

2.1 周边污染源的影响

根据地下水采样点位半径500 m范围内的土地利用比例最高进行分类,我们将采样点分类为工业源、农业源、混合源以及没有工业和农业源的其他来源。将所有PFAS按四种来源进行分类,并对统计数据进行显著性检验。结果表明在珠三角地区,在复杂的混合污染源中应更加注重工业制造可能会给地下水PFAS污染带来较高的风险。

图2 不同来源中Σ23 PFAS总浓度的差异

2.2 水文地质特征的影响

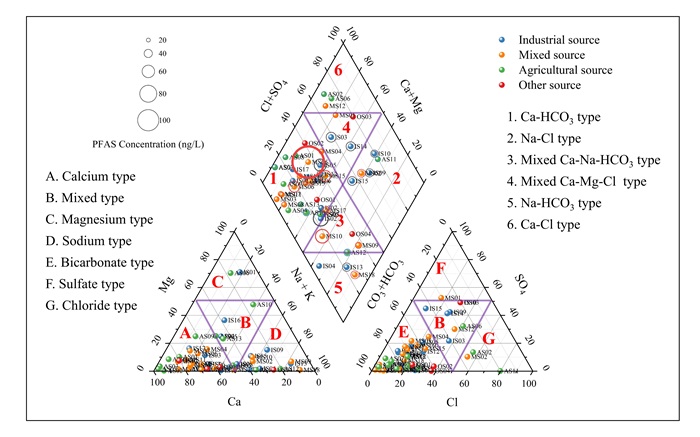

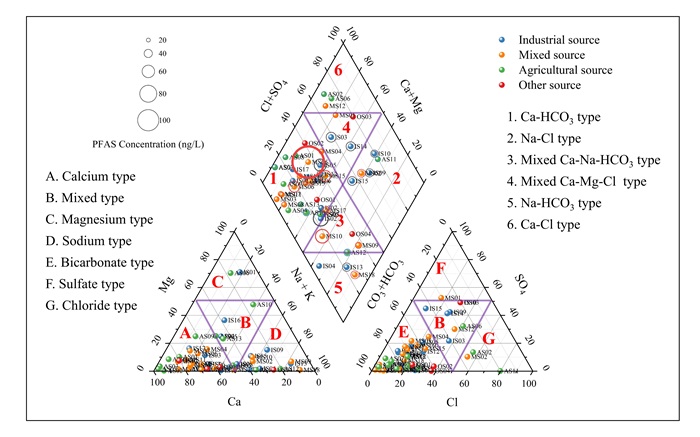

Piper三线图显示了地下水样品的水文地球化学特性,在一定程度上可以反映人为活动对地下水化学演变驱动,可以反映地下水污染的潜在来源。通过Gibbs图进一步确定地下水主要离子的控制类型为岩石风化和大气降雨控制型。水化学类型为Ca-HCO3的地下水样本通常含有相对较高的PFAS浓度。

图3 地下水化学的Piper三线图

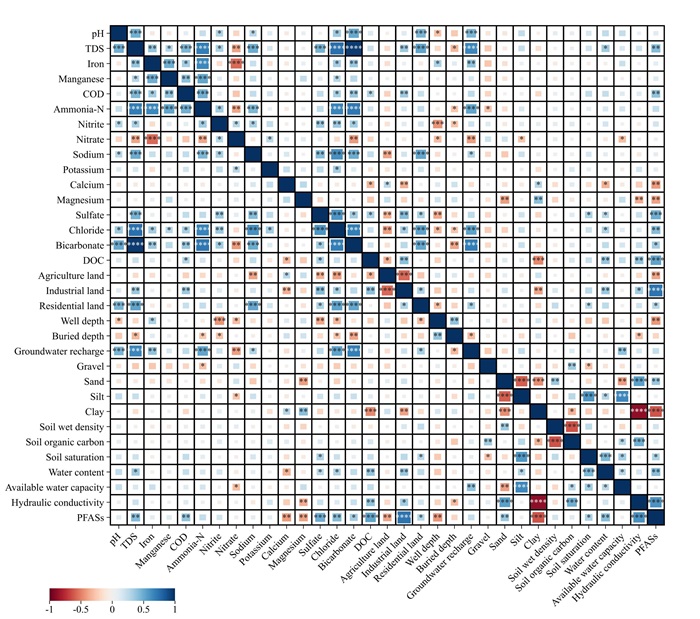

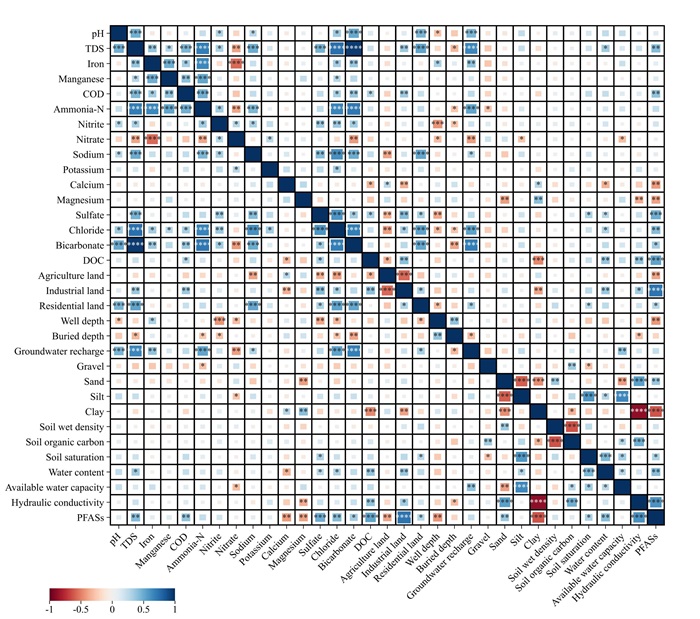

为了进一步阐明水文地质条件对地下水PFAS的影响机制,采用了Spearman相关性分析,对水文地质参数与 PFAS浓度进行关联性量化分析,以初步揭示潜在的关联规律。结果表明,PFAS与地下水水化学指标(TDS、COD、SO42-、HCO3-、Cl-、DOC)、土地利用类型(工业土地和居民土地)以及地质条件(土壤饱和度和导水性)呈现显著正相关关系,Mg2+、Ca2+、农业土地类型、井深和黏土含量呈现显著负相关关系。

图4 PFAS与地下水的水文化学地质特征之间的Spearman相关性

2.3 大气沉降的影响

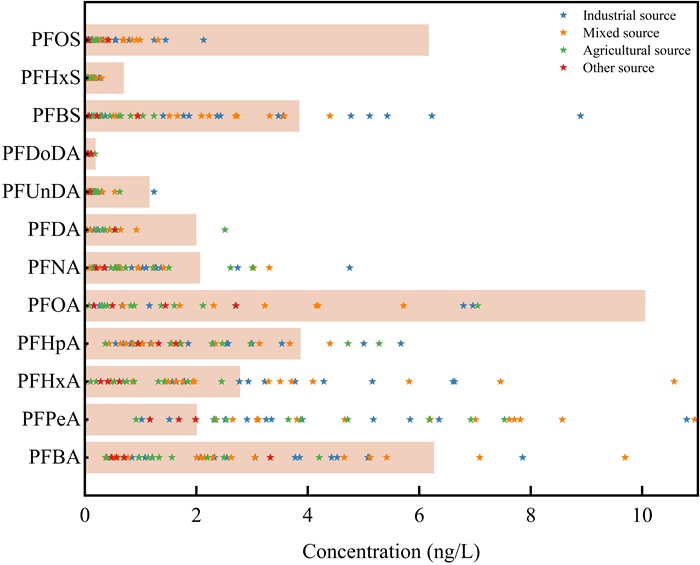

在远离已知PFAS来源的水井中存在PFAS,这意味着大气湿沉积和再补给可能是PFAS进入地下水的来源。根据前人的中国大陆28个城市降水中PFAS的浓度调查结果,我们将该研究中在28个城市中降水中测量到的PFAS平均浓度与本研究中的PFAS浓度进行对比。结果发现,无污染的点位PFAS在降水范围之内,工业源和混合源有许多点位的PFAS不在降水范围之内。

图5 中国28个城市降水中PFAS平均浓度的对比(浅红色条)与本研究中所测的PFAS浓度的对比(星标)

(三) 机器学习模型性能分析

虽然我们通过Spearman相关性进行了地下水水文地质条件、地球化学因素以及土地利用与PFAS变量之间的统计分析,以提供对数据的初步见解。但值得注意的是,Spearman相关性仅衡量线性关系,并不一定意味着因果关系。虽然这种统计相关性可能在线性关系方面的初始数据分析中有用,但它不能解释多元变量x和y之间复杂的非线性关系,因此需要机器学习的方法来解决这个问题。

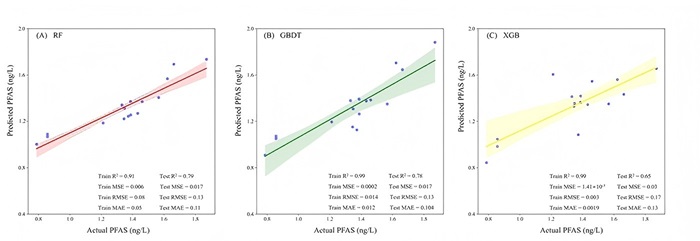

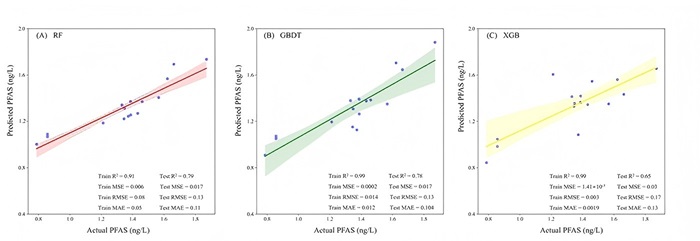

3.1 模型构建与预测分析

基于RF、GBDT和XGB算法构建回归模型,利用52个点位的水文地质条件、地球化学和土地利用指标预测PFAS浓度。RF和GBDTT模型的拟合度优于XGB。XGB训练R2为0.94,测试R2仅为0.78,出现了过拟合现象。这可能与XGB作为一种高效的迭代增强算法,后续的树依赖于前面树的结果,逐步提升模型的性能,会对训练数据中的异常值较为敏感,捕捉数据中的复杂模式,从而对较少的测试数据集的识别效果较差,产生过拟合现象。

图6 预测值与实际值的反应速率常数一致性图,(A)RF、(B)GBDT和(C)XGB

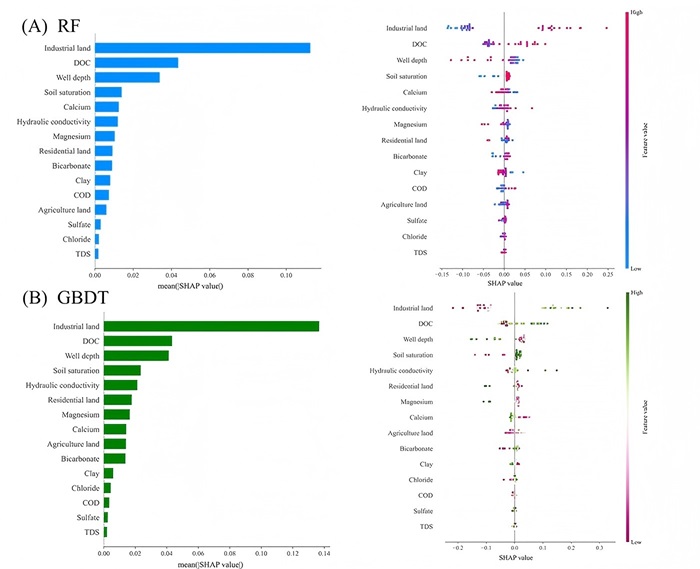

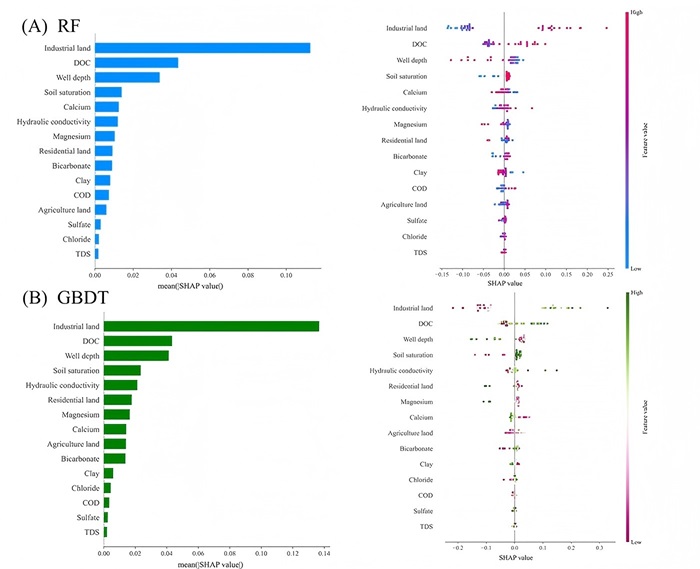

3.2 可解释性分析

有必要了解所构建模型预测输出的原因,并为模型输出的解释提供理论验证,我们选择SHAP作为特征重要性选择方法。研究结果表明,采样井附近的工业土地面积对PFAS预测起着正向作用,随着采样井附近工业土地面积的增加,PFAS浓度增加。井深对PFAS浓度的预测起着负向作用,PFAS浓度高的往往出现在较浅的地下水井。在点位土壤饱和度较低时,SHAP 值通常是负的,这表明在较低的水饱和度下,将会增强PFAS在土壤中的空气-水界面上的吸附性,导致进入地下水PFAS的浓度降低。具有高水力传导率的土壤往往是大孔隙比例、土壤粒径较粗以及孔隙联通性好的砂土及砾质土占主导的土壤,它们对PFAS的吸附较弱,导致PFAS更容易进入地下水。

图7 PFAS预测回归模型的SHAP 分析结果:(A) RF和(B)GBDT

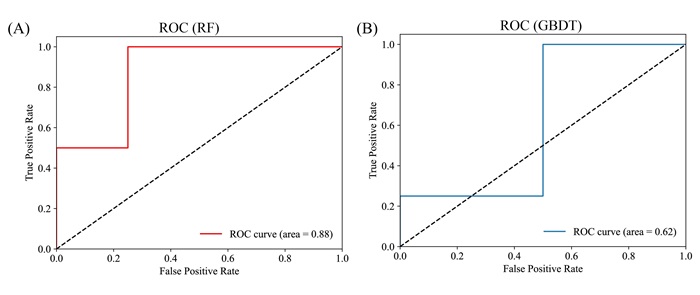

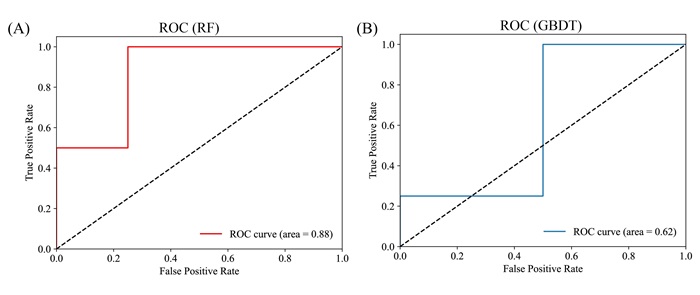

3.3 源识别与解析

通过重要性程度仅能在一定程度上说明工业源比农业源对PFAS浓度的影响更高,但不能量化在混合源中工业源和农业源对PFAS的贡献率。因此,以在农业源和工业源有差异的PFAS作为输入变量,以划定的工业源和农业源为预测变量,选择RF和GBDT模型进行训练,预测混合源下PFAS污染的贡献率。将训练好的模型用于确定混合源的主要贡献者。仅有三个点位的PFAS污染被ML模型判定为主要贡献者可能来自农业源,其他的均被ML模型判定为工业源。进一步说明了工业源对地下水PFAS污染产生了严重的影响。

图8 用于测试(A) RF和(B) GBDT分类模型的ROC曲线

四、小结

本研究为搭建从地下水PFAS污染的识别到追踪PFAS污染来源的新型地下水PFAS污染调查体系提供了新的见解。该研究强调了机器学习从各种地下水常规物理化学数据预测某一地区PFAS污染的发生并随后利用PFAS源指纹图谱追踪PFAS污染的重要性。这种通过地下水常规指标的监测来预测PFAS污染严重区域,并对该区域的污染源头进行管控的地下水PFAS污染调查体系的提出,将有助于提高珠三角地区的地下水PFAS污染防控并帮助制定更有效的污染控制策略。

图9 基于机器学习的PFAS预测和溯源的工作示意图

五、作者简介

丘锦荣:华南所(应急所)河口与海岸生态环境研究中心正高级工程师。近年来,主持国家科技重大专项子课题、国家重点研发计划课题、广东省重点领域科技计划项目等省部级以上科研项目20余项及地方技术咨询项目80余项。在Environmental Science & Technology及Water Research等国际期刊发表100余篇学术论文,出版专著1部,授权国家发明专利17件,主持编制《畜禽养殖业污染物排放标准》《练江流域水污染物排放标准》等地方标准、技术规范9件,获得部委采纳的调研报告及政策建议4篇,获环境保护科学技术二等奖和广东省环境保护科学科技一等奖各1项。

曾经文:华南所(应急所)河口与海岸生态环境研究中心高级工程师。主要从事地下水污染防治研究。公开发表学术论文10余篇,参编地方标准、技术规范5项,获授权国家发明专利2项。

(供稿:河口与海岸生态环境研究中心 曾经文)

微信公众号

微信公众号