近日,生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)河口与海岸生态环境研究中心与湘潭大学环境与资源学院在环境领域知名期刊Water Research(中科院一区Top期刊,影响因子:12.4)发表论文“Differential decay mechanisms of human-associated Bacteroidales and bacteriophage genetic markers in aquatic environments: Impacts of indigenous microorganisms on DNA stability and fecal pollution assessment”。华南所(应急所)与湘潭大学联合培养硕士研究生蒋能乐为第一作者,华南所(应急所)吴仁人正高级工程师、柯常栋博士和湘潭大学刘云教授为通讯作者。论文DOI:10.1016/j.watres.2025.124157。

一、成果简介

水体污染严重危害着人类健康及生态环境,准确识别污染来源对于水质管理和政策制定至关重要。本研究探究了水体污染溯源中微生物指纹标记基因衰减机制及其应用,量化了土著微生物对不同形态DNA标记基因衰减的差异化影响,并基于不同标记基因的衰减差异,提出了一种区分新旧粪便污染事件的方法。研究成果为建立基于微生物指纹标记基因的水污染精准溯源技术提供了理论依据,对完善微生物污染源解析(MST)方法具有重要科学价值。

本研究得到国家自然科学基金(Nos.42407366、42107439)、中国博士后科学基金(No.2024M752163)、中央级公益性科研院所基本科研业务专项(Nos.PM-zx703-202406-165、PM-zx703-202406-236)的资助。

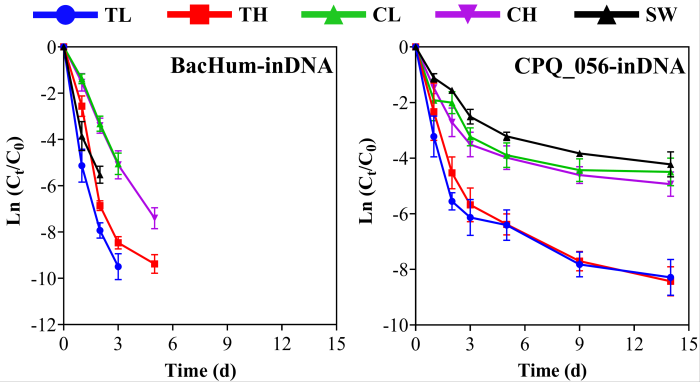

摘要图

二、引言

水体粪便污染是威胁我国水环境安全与公众健康的重大环境问题。MST技术可通过检测水体中肠道微生物的宿主特异性标记基因实现污染溯源,已成为环境监测与污染治理的重要手段。其中,拟杆菌和噬菌体标记基因是识别粪便污染来源的关键指示物,对于水质管理和公共卫生风险预测至关重要,但是目前这两种标记基因在土著微生物影响下的衰减差异特征及机制尚不清楚。本研究通过水环境模拟反应器探究了土著微生物影响下人源拟杆菌和噬菌体标记基因(BacHum和CPQ_056)的衰减特征及其应用,并基于它们的衰减差异提出了一种区分新旧粪便污染事件的方法。研究成果为深入理解微生物指纹标记基因的衰减特征及其应用提供了新的见解,有助于更精确地解析污染来源并评估水体污染状况。

三、图文导读

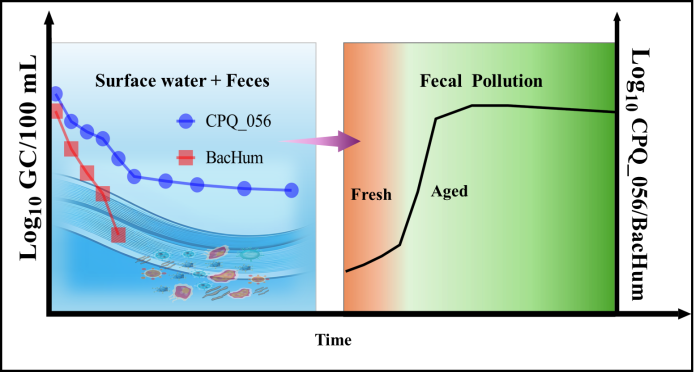

1、BacHum和CPQ_056的衰减特征

BacHum和CPQ_056表现出显著不同的衰减特征:BacHum遵循一级衰减模型(500 mg/L粪便中k=5.434/d,1000 mg/L中k=3.045/d),而CPQ_056呈现双相衰减模式,其第一阶段衰减速率(k1=2.677-3.474/d)与BacHum相近,但第二阶段显著减缓至k2≈0.4965/d(仅为第一阶段的1/3)。在无菌条件下,两者衰减速率相似(BacHum=1.189-1.459/d;CPQ_056=1.446-1.503/d),但土著微生物使BacHum衰减加速更为显著(贡献率81% vs CPQ_056的19%)。CPQ_056的稳定性源于噬菌体结构特性(衣壳蛋白保护、颗粒吸附能力),使其在第二阶段受环境因素影响更小。

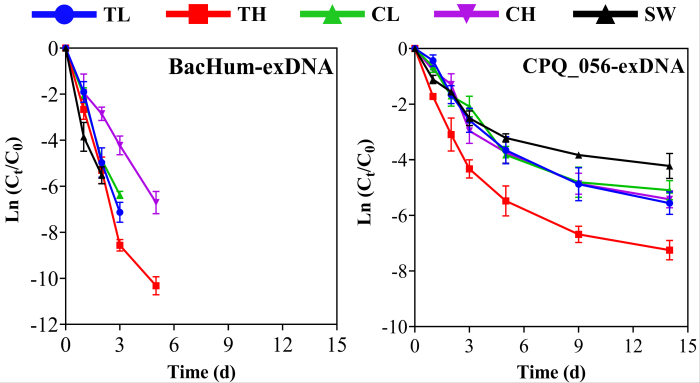

图1. BacHum和CPQ_056标记基因的衰减曲线。TL、TH、CL、CH和SW代表实验组:TL/TH分别表示处理组(非灭菌)500/1000 mg/L粪便。CL/CH分别表示对照组(灭菌)500/1000 mg/L的粪便。SW表示地表水。

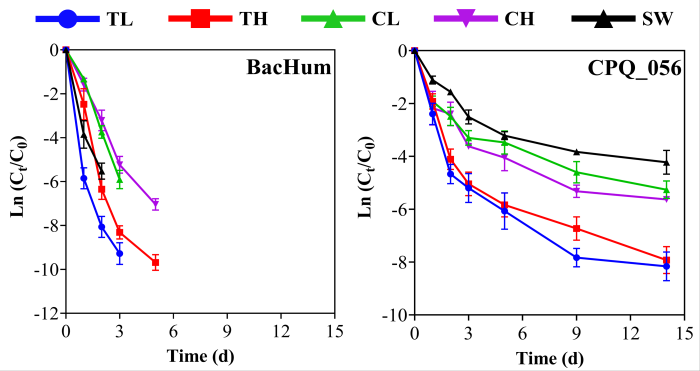

2、BacHum和CPQ_056在胞内DNA(inDNA)和胞外DNA(exDNA)中的衰减特征

BacHum和CPQ_056在inDNA和exDNA中表现出显著不同的衰减特征。对于inDNA,BacHum呈现单相衰减(k=3.045-5.427/d),其衰减速率受粪便浓度显著影响(500mg/L时k=5.427/d,1000mg/L时k=3.045/d);而CPQ_056则表现为双相衰减,第一阶段(k1=2.789-3.474/d)与BacHum类似,但第二阶段衰变率骤降至k2≈0.353/d,显示出更强的稳定性。在exDNA方面,BacHum的衰减速率(k=1.357-2.33/d)始终高于CPQ_056(k1=0.872-1.113/d),后者可能是由于病毒衣壳蛋白的保护作用和颗粒吸附能力,在第二阶段保持极低衰变率。土著微生物对两者的影响也存在差异:在1000 mg/L粪便中,其对BacHum衰减的加速作用(贡献率81%)显著强于CPQ_056(贡献率19%),且在500 mg/L条件下,CPQ_056的exDNA衰变主要由非生物过程驱动。这些特征差异表明,CPQ_056凭借噬菌体特有的结构稳定性和环境适应性,比BacHum更适合作为长期污染监测的分子标记基因。

图2. inDNA标记基因的衰减曲线。TL、TH、CL、CH和SW代表实验组:TL/TH分别表示处理组(非灭菌)500/1000 mg/L粪便。CL/CH分别表示对照组(灭菌)500/1000 mg/L的粪便。SW表示地表水。

图3. exDNA标记基因的衰减曲线。TL、TH、CL、CH和SW代表实验组:TL/TH分别表示处理组(非灭菌)500/1000 mg/L粪便。CL/CH分别表示对照组(灭菌)500/1000 mg/L的粪便。SW表示地表水。

3、BacHum和CPQ_056衰减差异机制

BacHum和CPQ_056的衰减差异机制主要体现在三个方面:首先,在inDNA衰减方面,BacHum主要受土著土微生物主导(贡献率66%-81%),其细胞内降解涉及核酸酶激活和ROS氧化损伤等主动代谢调控;而CPQ_056的inDNA虽也以微生物作用为主(74%),但表现出更强的环境稳定性。其次,在exDNA衰减中,BacHum受微生物(44%)和标记基因类型共同影响,而CPQ_056主要受污染浓度控制(65%),其病毒特性使其更依赖颗粒吸附等非生物因素。最后,动力学特征上,BacHum遵循单相衰减模型(k=2.929/d)且对污染浓度敏感,适合短期污染指示;CPQ_056则呈现双相衰减(k1=2.179/d,k2=0.353/d),使其成为长期污染标记基因。这种差异源于inDNA的细胞代谢主动调控与exDNA的环境被动响应机制的分化。

4、CPQ_056/BacHum比值可作为区分新旧粪便污染的新指标

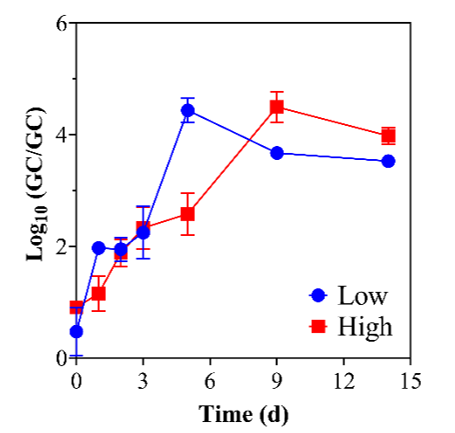

基于CPQ_056与BacHum的衰减差异,本研究提出了CPQ_056与BacHum浓度比(log10(GC/GC))作为区分水体新旧粪便污染的新型指标。该比值在污染后第三天出现显著转折(从≈0.95升至≈2),与水质参数变化高度相关:COD下降73-84%、浊度降低90%以上时对应比值转折点,且与COD(R²=-0.83)、浊度(R²=-0.89)及大肠杆菌(R²=-0.89)呈现强负相关。实验显示,该比值能响应污染状态变化——新污染物输入后,比值迅速降至2以下,随净化过程又逐渐回升,与溶解氧等理化参数变化同步。相较于传统大肠杆菌指标(易受环境定植和营养条件干扰导致误判),该比值避免了微生物增殖带来的不确定性,更能准确反映污染时效特征。但需注意其与物化参数间的非线性关系仍需深入验证,以确立其在水质评估中的标准化应用价值。这一发现为建立基于分子标记的污染时效判别体系提供了新思路。

图4. 未灭菌的地表水(处理组)中CPQ_056与BacHum的比值(log10 GC/GC)。低和高分别表示粪便浓度为500/1000 mg/L。

四、小结

本研究揭示了水体污染溯源中微生物指纹标记基因(BacHum和CPQ_056)衰减机制,量化了土著微生物对不同形态DNA(inDNA/exDNA)标记物衰减的差异化影响:土著微生物对inDNA标记物衰减贡献率达72%-81%,而对exDNA的贡献仅3%-43%。BacHum表现为单相衰减模式,而CPQ_056呈现双相衰减模式,土著微生物驱动了整个衰减过程。值得注意的是,CPQ_056/BacHum浓度比值可有效区分新旧粪便污染,为及时发现水体污染提供了一种判据。这些发现不仅阐明了标记基因在水环境中的衰减规律,更为建立精准的污染时效判别体系和水质动态评估提供了重要理论依据。

五、作者简介

通讯作者 柯常栋:河口与海岸生态环境研究中心助理研究员,主要从事水体微生物污染污染源解析研究。近年来,主持国家自然科学青年基金、中国博士后科学基金面上项目、中央级公益性科研院所基本科研业务专项等项目。以第一作者/通讯作者在Water Research、Chemical Geology、Science of the Total Environment、Environmental Research、生态环境学报等国内外期刊发表论文12篇,其中SCI论文10篇。

通讯作者 吴仁人:华南所(应急所)河口与海岸生态环境研究中心主任、正高级工程师,主要从事水体污染源解析、近岸海域与流域污染防治等相关研究工作。承担国家自然科学基金、广东省自然科学基金等10余项;在Water Research、Journal of Hazardous Materials、Environmental Pollution、中国环境科学等国内外期刊上发表论文50余篇,其中SCI论文30余篇;获授权发明或实用新型专利7件,相关研究成果获2024年环境保护科学技术奖—科技进步奖(二等奖);获国家生态环境保护青年拔尖人才、中国环境科学学会青年科学家奖优秀奖、广东省环境科学学会青年科技奖金奖等荣誉。聚焦粤港澳大湾区海域污染治理攻坚和水生态环境保护,主持承担了海域流域污染防治类项目20余项,成果获广东省优秀工程咨询成果一等奖2次、二等奖1次。

微信公众号

微信公众号