近日,生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)吴文成课题组在化工和环境领域TOP期刊《Chemical Engineering Journal》上发表了题为“Behavior and fate of short chain chlorinated paraffins (SCCPs) in different oxidation reactions”的论文。华南所(应急所)叶权运、宋清梅为共同第一作者,吴文成研究员、吴颖欣副研究员为共同通讯作者。DOI:10.1016/j.cej.2023.142557。

短链氯化石蜡(SCCPs)作为新型的持久性有机污染物(POPs)而受到广泛关注,但对其降解行为及归趋仍缺乏深入认识。本研究通过对比分析氧化前后SCCPs的浓度和同系物组成,揭示了土壤介质中不同氧化剂对SCCPs降解行为的影响。结果表明,过氧化氢(H2O2)、Fenton(H2O2/Fe2+)、高锰酸钾(KMnO4)和过硫酸钠(Na2S2O8)可在120 h内有效降解SCCPs(1 mg kg−1),最佳降解效率依次为KMnO4(93.3%)>Na2S2O8(91.9%)>Fenton(90.4%)>H2O2(84.3%)。反应后SCCPs同系物组成变化差异明显,其中:C10Cl8~10、C11Cl8~10、C12Cl8~10和C13Cl8~10同系物相对丰度增加,以C10H13Cl9增加最多;C10Cl5~7、C11Cl5~7、C12Cl6~7同系物相对丰度明显下降,以C11H18Cl6下降最多。基于密度泛函理论(DFT)计算对实验现象进行了解释,结果发现同系物相对丰度变化不仅与分子结构稳定性(降解难易程度)有关,还受大分子量CPs断键解离的影响。进一步根据碳/氯原子数对SCCPs同系物进行了分类分析,发现氯原子数对SCCPs降解的影响更大,两者呈显著负相关关系。然而C12H21Cl5、C13H22Cl6、C12H16Cl10和C13H18Cl10这四种同系物始终不遵循这一规律,这可能是因为C-Cl键位的不同影响分子结构的稳定性。本研究结果有望进一步剖析SCCPs在不同氧化体系中的氧化行为和归趋,并为SCCPs污染土壤的修复提供一定的理论基础和数据支持。本研究得到国家重点研发计划项目(2019YFC1803900)、广州市科技计划项目(202102080441)等项目的资助。

SCCPs作为一类新型POPs,对人体健康和生态环境具有潜在危害,在陆地环境中常以土壤为汇,亟需研发高效的治理修复技术。近年来关于SCCPs高级氧化降解的研究已有发表,但是SCCPs在不同氧化体系中的降解行为和归趋,包括不同氧化方法的反应动力学差异、关键影响因素、降解产物及转化途径等仍缺乏深入的认识。因此,本研究利用场地修复中常见的高级氧化手段(H2O2氧化法、Fenton法、Na2S2O8活化法、KMnO4氧化法)对SCCPs的氧化反应行为进行系统分析,比较不同氧化剂的降解效果和SCCPs同系物的丰度变化,揭示SCCPs的主要活性位点和降解机制,对SCCPs的高级氧化行为和靶向、高效修复有重要指导意义。

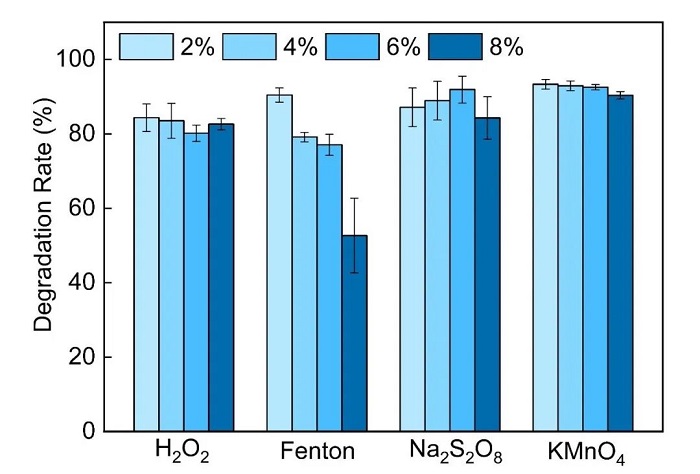

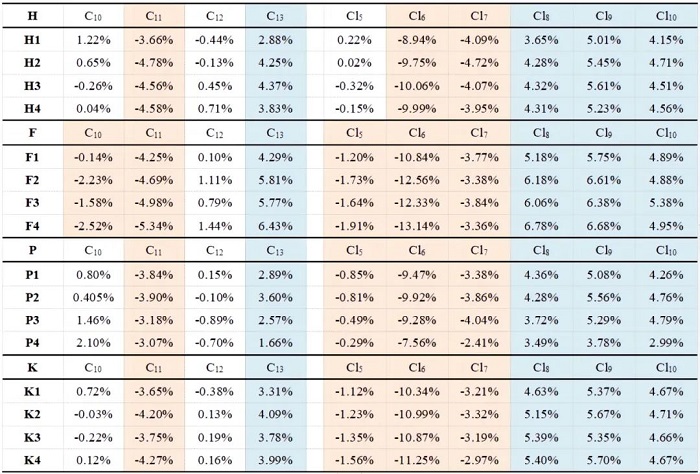

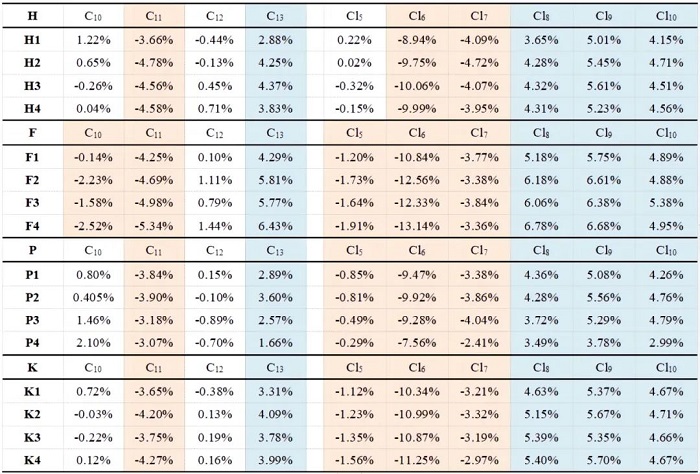

四种不同的氧化剂(H2O2、Fenton、KMnO4和Na2S2O8)在不同浓度(2%、4%、6%和8%)下对SCCPs的降解效率如图1所示。总体而言,在120 h内,四种氧化剂均能显著降解SCCPs,最佳投加条件下的降解效率依次为KMnO4>Na2S2O8>Fenton>H2O2。出乎意料的是,四种氧化剂对SCCPs的降解效率并不总是随着投加量的增加而增加,且最佳投加量不一致。添加2%的H2O2、Fenton或KMnO4对SCCPs的降解效果最佳,Na2S2O8的最佳投加量为6%。随着Fenton和KMnO4用量的增加,SCCPs的降解效率反而逐渐降低。说明在氧化剂含量过高或氧化能力过强的情况下,土壤中大分子量的中链/长链CPs可能会被降解为SCCPs,导致SCCPs的产生量大于降解量。在四种氧化剂中,KMnO4的降解效果最好,但氧化过程会消耗H+,产生OH−,使土壤pH值显著升高,过量施用KMnO4还可能造成土壤板结。Na2S2O8表现出较好的降解效果,但用量相对于其他氧化剂较多,且会降低pH值;Fenton处理会降解中链/长链CPs,从而生成SCCPs,并降低土壤pH值。因此,实际场地修复应综合考虑SCCPs种类、土壤pH、氧化剂用量和价格等因素,针对不同污染情形选择更科学的修复方法。根据碳原子数和氯原子数对SCCPs同系物进行分类分析,如表1所示。可以看出,不同氧化方式呈现相似的降解规律;碳/氯原子的数量对降解结果有显著的影响,特别是氯原子。反应后,C11同系物的相对丰度显著降低,C12同系物无明显变化,而C13同系物的相对丰度明显增加。Cl5~7同系物相对丰度下降,而Cl8~10同系物的相对丰度则明显增加。一般认为氯含量越高的持久性有机污染物越难降解,但也会存在例外。如,Cl6同系物比Cl5同系物降解程度更大,这可能与C-Cl键的位置分布有关。总的来看,SCCPs的氧化行为十分复杂,存在一定的规律性,同时也存在特殊性。表1 SCCPs同系物丰度变化情况(橙色代表丰度降低、蓝色代表丰度上升)

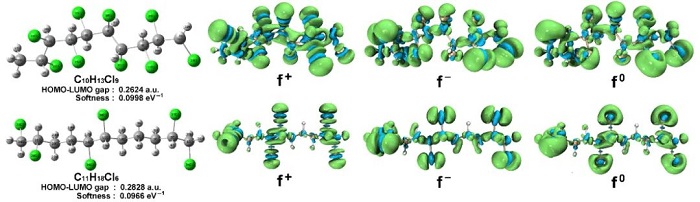

以丰度降低最多的C11H18Cl6和丰度增加最多C10H13Cl9为对象,通过DFT计算分析降解机理。基于HOMO-LUMO能级、化学软度和福井(Fukui)函数对两种SCCPs的分子稳定性和反应位点进行了分析。图2结果显示,与C11H18Cl6相比,C10H13Cl9具有更低的HOMO-LUMO能级和更大的软度,表明它更容易被氧化降解(尽管含有更多的氯原子),如果只从降解难易程度来看,与实验现象相悖。这就间接说明,大分子量的CPs氧化后主要降解为C10H13Cl9,导致C10H13Cl9丰度增加。此外,两种SCCPs中氯原子的Fukui指数水平都是最高的,表明它们是氧化过程中的优先攻击位点,SCCPs的断键解离主要通过C-Cl键断裂来发生。

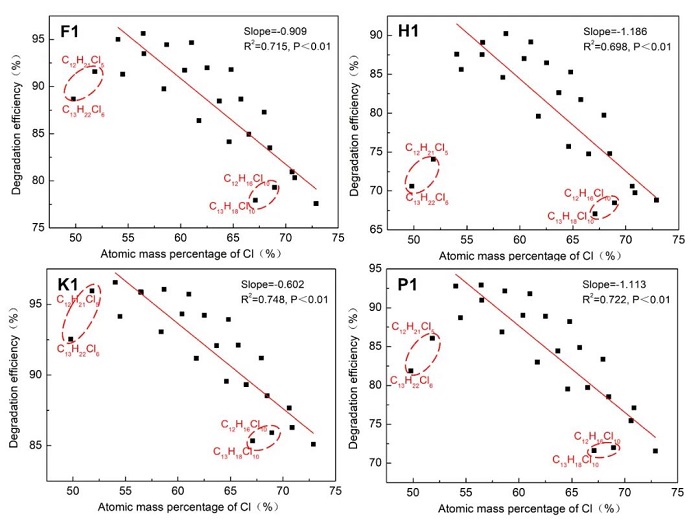

对不同氧化体系中SCCPs的氯原子百分比和降解效率分析(图3)发现,随着氯原子百分比含量的增加,SCCPs降解率逐渐降低,说明氯原子的存在使SCCPs更难发生氧化降解。有趣的是,四种SCCPs同系物始终不遵循这一规律,包括C12H21Cl5、C13H22Cl6、C12H16Cl10和C13H18Cl10。结合前面DFT计算的结果,我们判断氯原子位置的不同会影响分子结构的稳定性,从而导致这一异常现象。除去这4种同系物,其余的结果呈极显著的负相关关系(P<0.01)。

图3 不同处理条件下氯原子百分比和降解效率的关系

本研究系统分析了SCCPs在四种常见氧化体系中的行为和归趋。结果表明:SCCPs在120 h内发生明显氧化,最佳投加条件下降解效率依次为KMnO4>Na2S2O8>Fenton>H2O2。但SCCPs的降解效率并不总是随着氧化剂用量的增加而增加,氧化能力过强的氧化剂甚至可能导致某些SCCPs同系物丰度的增加。氧化处理后不同SCCPs同系物丰度变化有一定的差异,其中丰度显著降低的同系物有:C10Cl5~7、C11Cl5~7、C12Cl6~7,丰度显著增加的同源物有:C10Cl8~10、C11Cl8~10、C12Cl8~10、C13Cl8~10。其中C11H18Cl6的丰度下降幅度最大,C10H13Cl9的丰度增加幅度最大。氯原子含量对SCCPs降解有显著的影响,呈负相关关系,但是也有4种同系物不遵循这一规律。SCCPs在不同氧化反应中的行为和归趋十分复杂,降解程度与氧化剂种类、投加量、SCCPs原子比例和同系物组成高度相关。因此,SCCPs实际污染场地修复应综合考虑污染物类型、氧化剂用量和价格、土壤pH值等因素,选择更合适的氧化降解方法。

近年来,吴文成课题组依托国家重点研发计划“粤港澳大湾区污染场地安全利用保障技术与集成工程示范”项目(2019YFC1803900)等,研究典型行业场地污染物空间分布特征和迁移转化规律,开发了区域污染场地治理修复技术评估方法、研选了敏感用途污染场地高效绿色治修复技术、建立了场地多介质多过程耦合的模块化模拟平台和修复强度计算方法等,最终建立污染地块安全利用保障与监管技术体系并开展规模化工程示范,为推进大湾区社会经济高质量发展提供有力支撑。

围绕新型POPs—SCCPs的环境行为和降解机制,课题组以退役氯化石蜡生产场地为对象,结合高精度布点分析测试和三维模型模拟,首次系统、精准地刻画了土壤和地下水中SCCPs垂向和水平迁移特点,揭示其来源、同系物构成特征、分馏现象及其生态环境效应。相关成果已在Water Research及Environmental Pollution等国际重要期刊发表。在此基础上,课题组继续深入开展土壤和水体SCCPs修复技术研选优化和机理分析研究,本文是该系列研究中的首项成果。

博士,助理研究员。2022年在华南理工大学获工学博士学位后进入华南所(应急所)工作。主要从事生物炭环境功能材料的界面氧化反应及新污染物环境化学行为研究,以第一/共同第一作者身份在《Water Research》《Chemical Engineering Journal》《Journal of Hazardous Materials》《Science of the Total Environment》《Journal of Environmental Management》等国内外期刊上发表学术论文8篇。申请国家发明专利4项,获授权2项。

博士,研究员,华南所(应急所)土壤与农村生态环境研究团队主任,中国环境科学学会生态环境修复专业委员会委员兼副秘书长。近年来,致力于土壤重金属和有机污染物的环境归趋、生态效应与修复研究,承担了多项国家重点研发计划项目和省市科技计划项目,在《Water Research》《Chemical Engineering Journal》《Science of the Total Environment》《Environmental Pollution》等国内外主流学术期刊发表论文50余篇,授权发明专利6项,8项成果得到生态环境部采纳。获生态环境部记功奖励和广东省人民政府表彰,被授予广东省五一劳动奖章、广东省生态环境保护先进工作者、全国企业用地土壤详查表现突出个人、全国农用地土壤详查成果表现突出个人等称号,入选国家生态环境保护专业技术青年拔尖人才、黄埔人才。

微信公众号

微信公众号