近日,生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)大气环境研究中心陈志航课题组在环境领域著名学术期刊《Science of the Total Environment》上发表了题为“Unveiling alkali metal poisoning of Cr-Mn catalyst for selective catalytic reduction of NOx with NH3: An experimental and theoretical study”的论文。广西大学与华南所(应急所)联合培养研究生魏凝涵为第一作者,华南所(应急所)陈志航博士/正高级工程师为通讯作者。论文DOI:10.1016/j.scitotenv.2023.162294。

本研究阐述了CrMn1.5O4(CM)催化剂在NH3-SCR反应过程中的碱金属中毒机理。作者发现NaCl和KCl会明显降低CM催化剂的SCR活性,且KCl的毒性强于NaCl。NaCl和KCl会破坏CM催化剂的物理化学性质。NaCl通过钝化表面L酸和B酸切断了E-R机理。在理论计算研究中,Na、K破坏了Mn-O键,影响NO的吸附,阻碍了NOx物种的形成。Cl通过与NH3的竞争吸附,削弱了L酸,也阻碍了B酸和氧空缺的形成。Na和K与Cl之间的相互作用,减弱了Na、K和Cl单个原子的毒性作用,但依旧削弱了Mn-O键强度,阻碍了NH3和NO吸附活化,也抑制了表面氧空位的形成。H2O脱附是E-R机理和L-H机理反应的决速步骤。在E-R机理反应中,NaCl和KCl增加了决速步骤的反应吸附热。在L-H机理反应中,KCl提高了决速步骤的反应能垒。

本研究得到国家自然科学基金(21978174)、广州市科技计划项目(201904020038)、2020年中国科技支撑经济重点项目(SQ2020YFF0426321)和中央科学研究院基础研究计划(PM-zx703-202104-073)的资助。

发电厂和工业锅炉等固定源氮氧化物(NOx)对生态环境(如酸雨、臭氧损耗和光化学烟雾)和人类健康造成严重的危害。作为一种最有效的氮氧化物减排手段,用NH3作为还原剂的选择性催化还原(SCR)技术已被广泛应用。商业的V2O5-WO3/TiO2催化剂仍然存在着活性温度窗口(300-400 ℃)较窄、V2O5的毒性和低温下较差的催化活性等问题。Cr-Mn催化剂因其良好的低温活性和环境友好性质被认为是良好前景的催化剂,但它仍然存在碱金属中毒机理尚不清楚的情况,且弄清楚它的碱金属中毒机理对设计抗碱金属催化剂具有重要的指导意义。

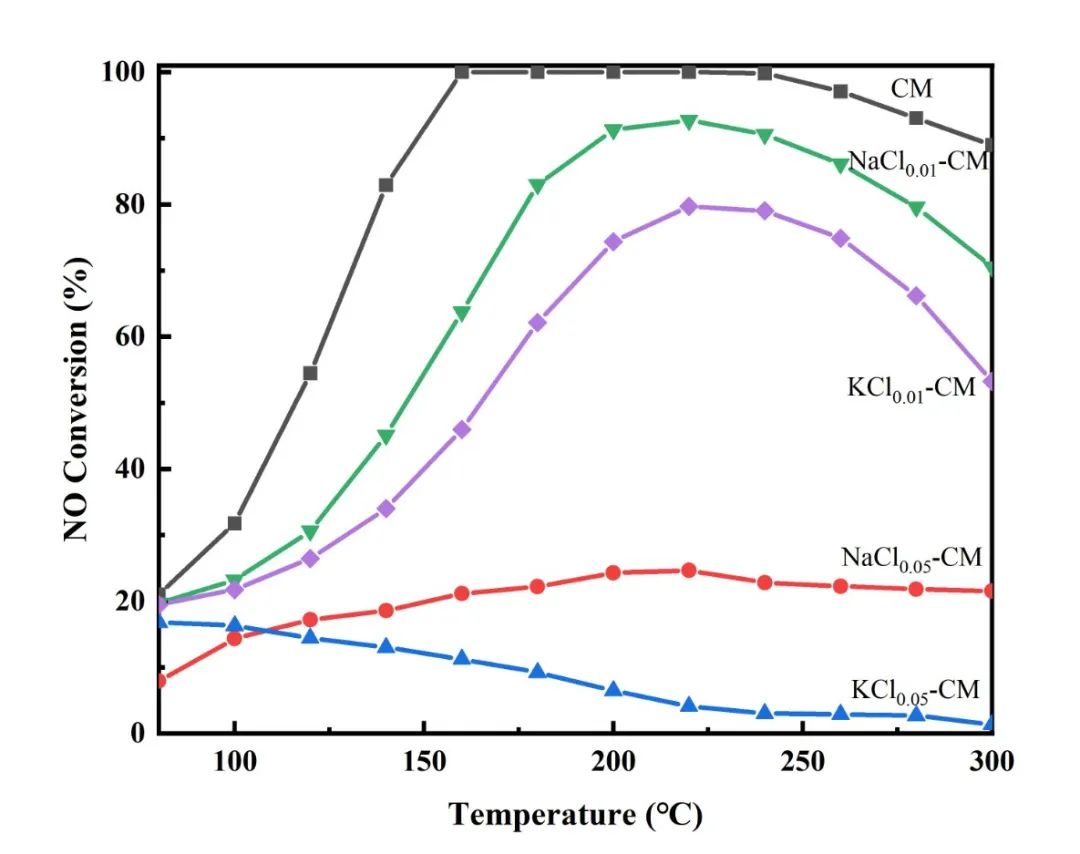

CM和碱金属中毒后催化剂的反应活性如图1所示,CM催化剂在160-240 ℃下可以实现100%NO转化率,且拥有较宽的T90%温度窗口(148-296 ℃)。当NaCl和KCl中毒之后,CM催化剂的NO转化率明显下降,活性顺序服从KCl0.05-CM>NaCl0.05-CM>KCl0.01-CM>NaCl0.01-CM,证明了碱金属可以导致催化剂中毒,且KCl的毒性强于KCl。

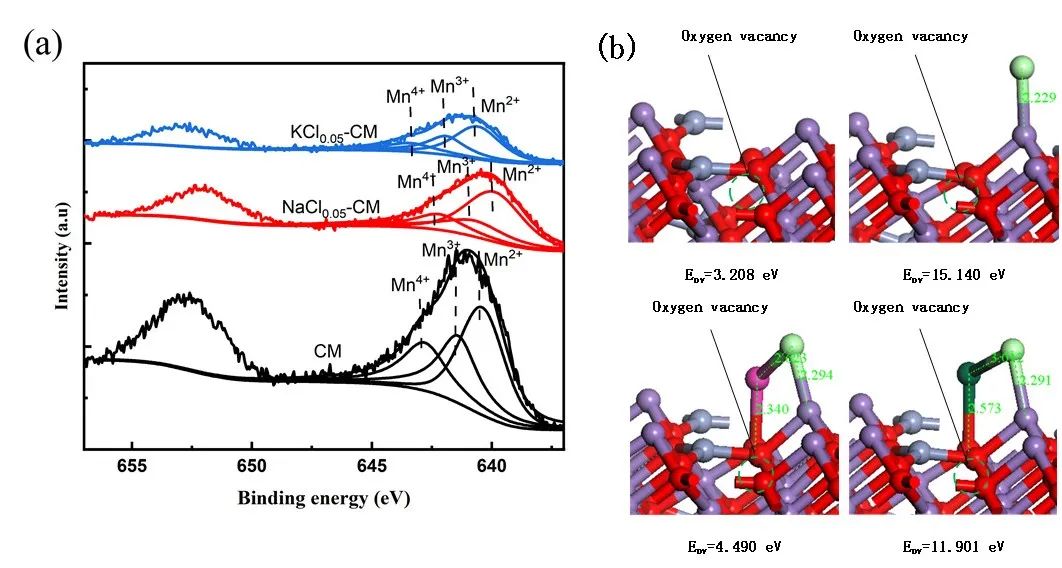

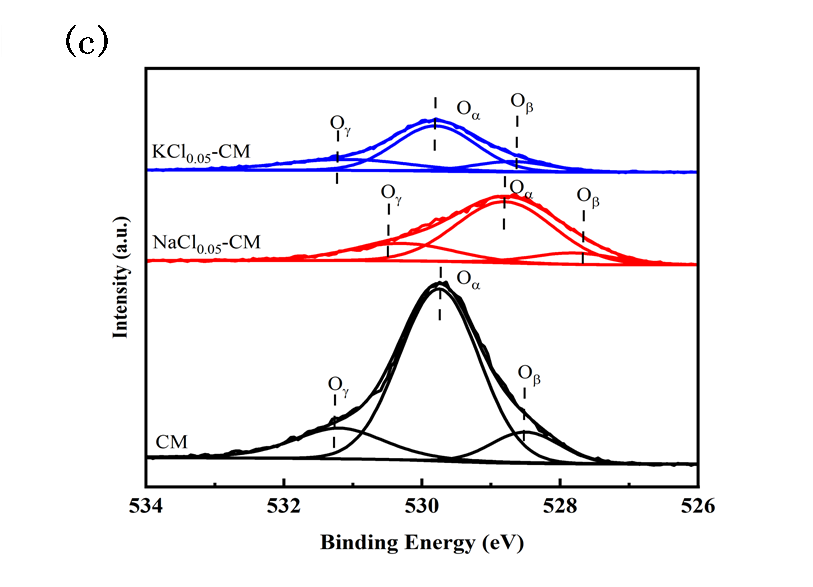

CM、NaCl0.05-CM和KCl0.05-CM催化剂的Mn 2p XPS谱图如图2a所示,它们的谱图可以被分成三个峰(639.9-640.6、640.7-641.9和642.8-643.4 eV),分别代表Mn2+、Mn3+和Mn4+,三种催化剂的Mn4+含量(表1)分别为26.09%、19.06%和10.66%。Mn4+具有良好的氧化性质,可以将NO氧化成NO2,从而加速“快SCR反应”(2NO+2NO2+4NH3→4N2+6H2O),此外,Mn也有利于氧空缺的形成(2Mn4++O2-→2Mn4++2e-/◎+1/2O2→1/2Mn4++Mn3++1/2Mn2++◎+1/2O2)。上述结果表明,CM具有良好的氧化性、丰富的氧空位,NaCl和KCl降低了CM催化剂的氧化性和抑制其氧空位的形成。氧空位模型如图2b所示,Cl原子将氧空位形成能从3.208 eV增加到15.140 eV,表明吸附的Cl原子不利于氧空位的形成,而Na和K与Cl的相互作用降低了Cl的抑制作用,但仍然抑制氧空位的形成。减少的氧空位将不利于气相中的O2吸附,从而减少了表面的化学吸附氧(Oα)的形成。如O 1s XPS图谱(图2c)和表1所示,三种催化剂的氧物种分别为Oα、晶格氧(Oβ)和羟基基团(Oγ),当碱金属中毒后,具有较高活性的Oα含量降低,从而阻碍了NO的氧化,进而不利于“快SCR反应”的进行。此外,如表1所示,碱金属也可以覆盖在催化剂的表面,堵塞或者破坏催化剂的孔道,从而降低CM催化剂的比表面积和孔容,阻碍了活性位点的暴露以及它们的催化反应。

图2: Mn 2p XPS图谱 (a)、氧空位模型 (b)和O 1s XPS (c)图谱

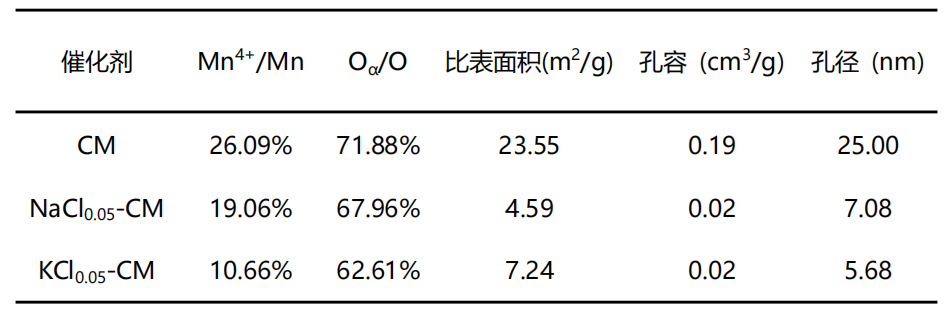

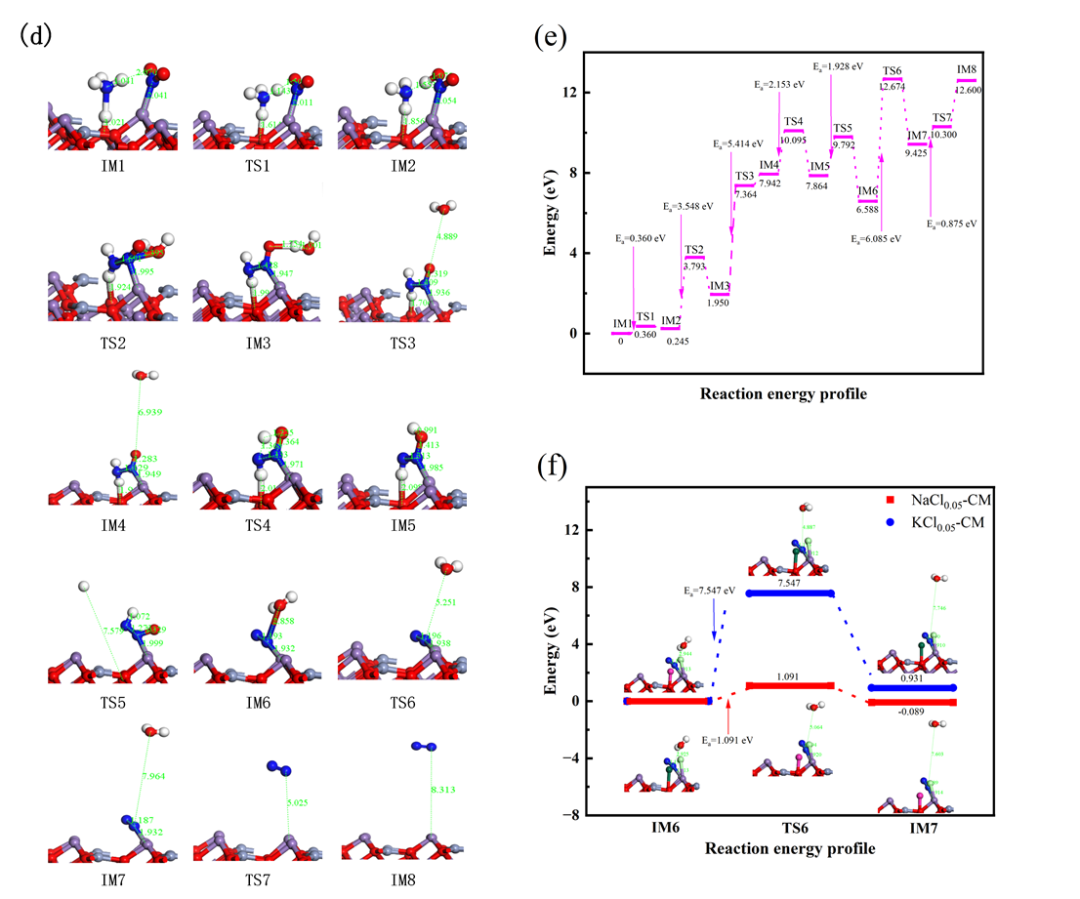

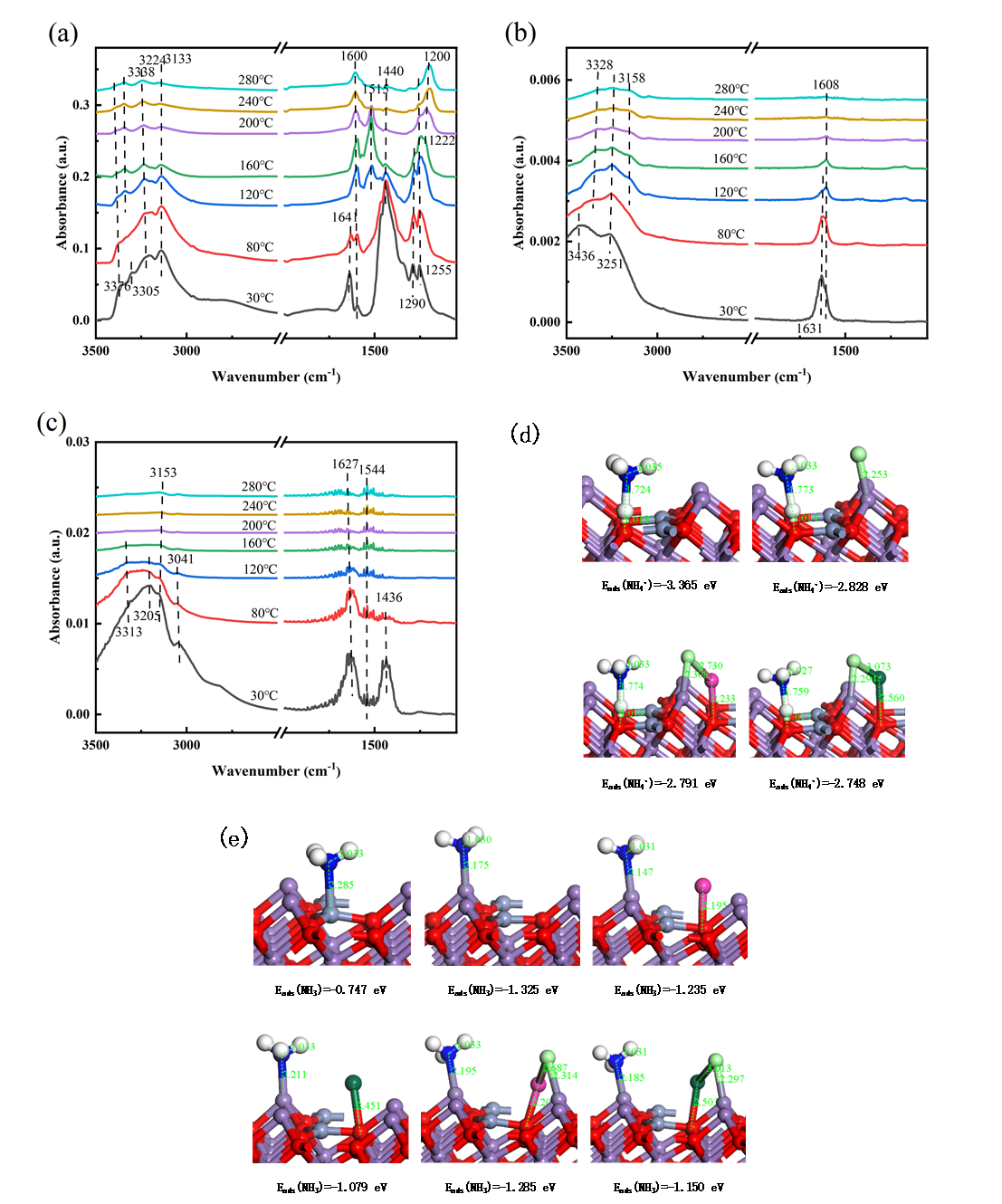

作者通过in situ DRIFTS图谱分析了碱金属对CM催化剂表面酸性的影响。如图3a所示,CM催化剂表面由丰富的Lewis酸、Brønsted酸和-NH2基团组成,当NaCl和KCl毒害催化剂后(图3b-3c),表面的Lewis酸、Brønsted酸和-NH2基团明显较少,甚至消失,表明了NaCl和KCl可以削弱酸性位点与反应物的相互作用,阻碍NH3-SCR反应。另外,作者通过DFT计算研究发现(图3d),Cl原子可以增加Brønsted酸的形成能,抑制了Brønsted酸的形成。NH3的吸附模型如图3e所示,Mn作为NH3吸附的主要活性位点参加NH3-SCR反应,单个的Na、K、Cl、NaCl和KCl几乎不影响NH3吸附,但是对比Mn位点对NH3和Cl的吸附能,可以发现,Mn位点对Cl展现出更加优异的亲和性,Cl原子进而通过竞争吸附抑制了NH3在Mn位点的吸附活化。

图3: CM (a)、KCl0.05-CM (b)、NaCl0.05-CM (c)催化剂NH3吸附的原位红外谱图及NH4+ (d)和NH3 (e)吸附模型

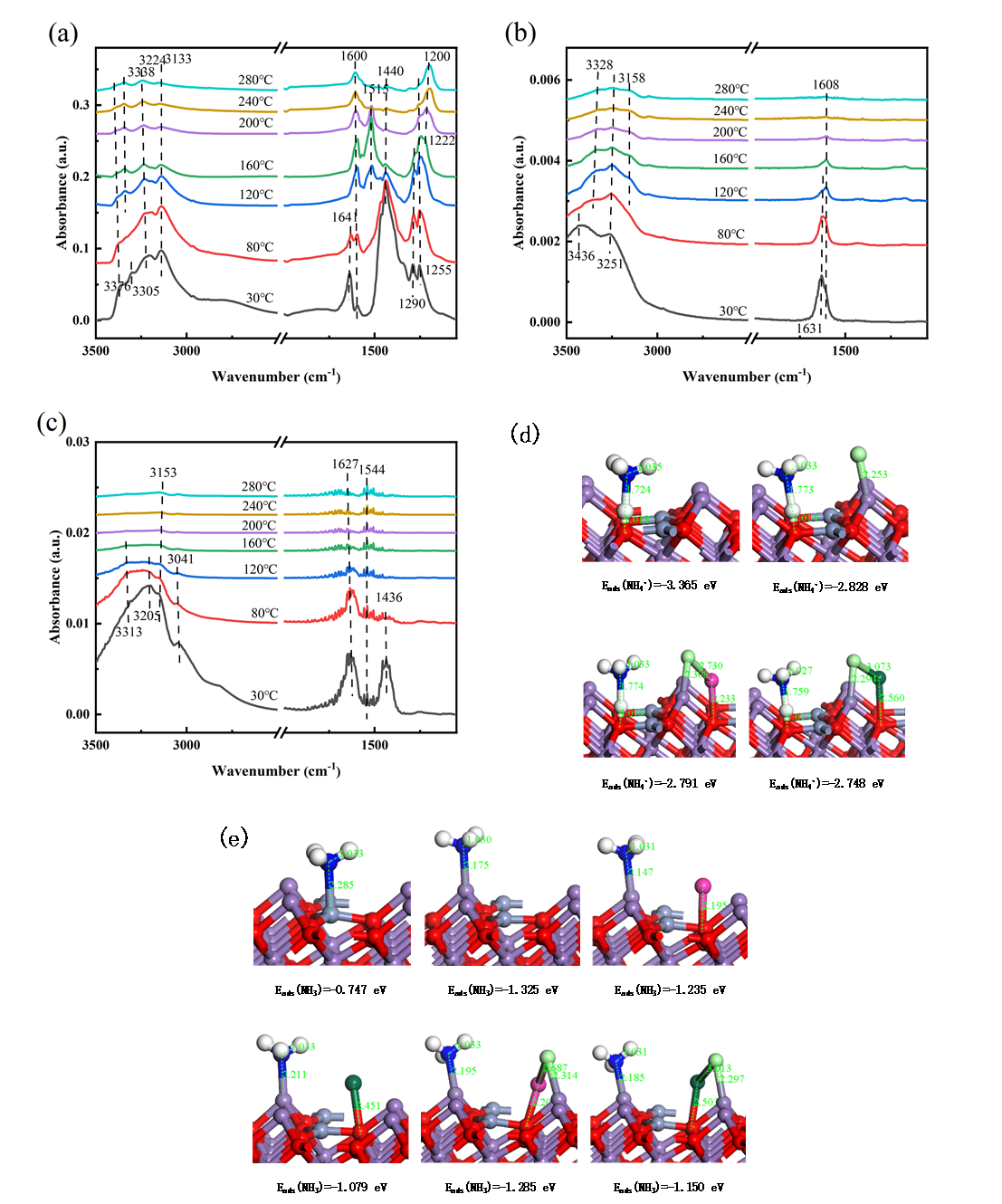

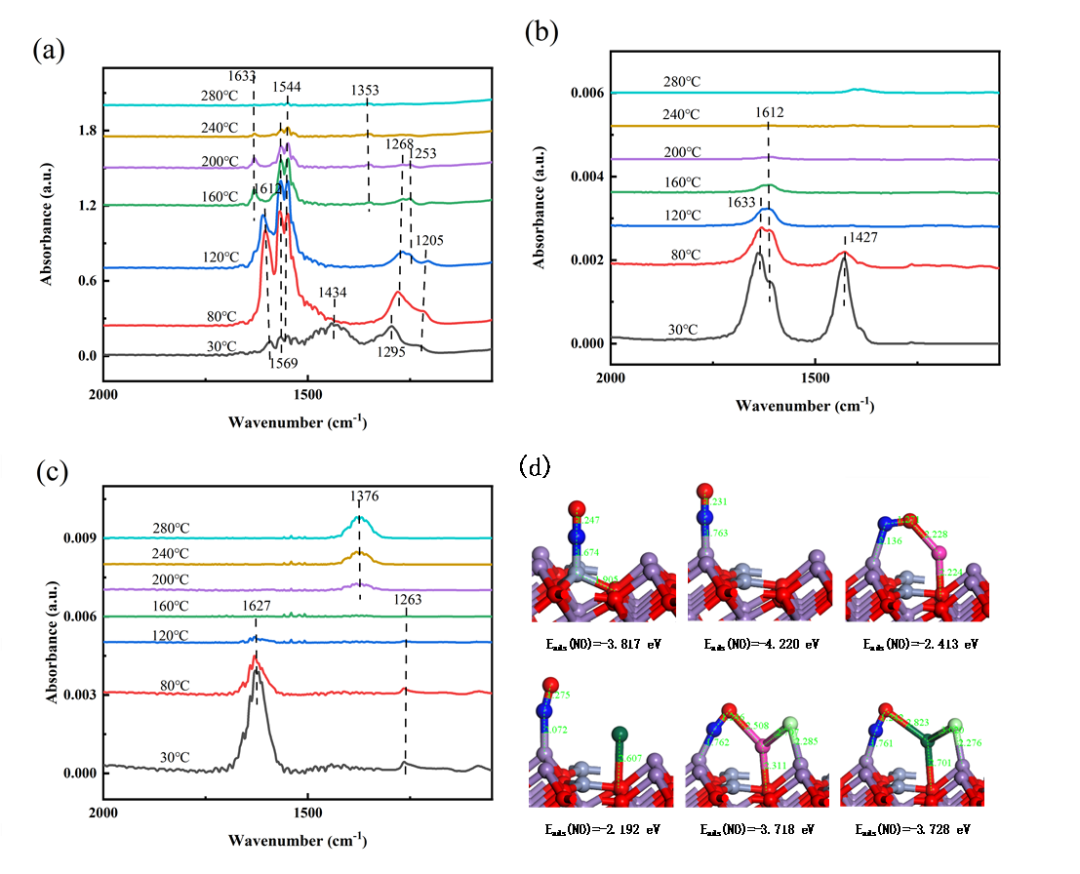

作者通过in situ DRIFTS图谱分析了碱金属对NO物种在催化剂表面的吸附活化的影响。如图4a所示,NO首先吸附在CM催化剂的表面,然后被氧化成单齿硝酸盐、双齿硝酸盐、桥式硝酸盐和吸附的NO2等物种。当碱金属毒害CM催化剂后(图4b-4c),催化剂表面吸附NOx物种含量明显下降及其稳定性明显降低,证明了NaCl和KCl可以与反应位点相互作用,抑制其对NO的吸附活化,从而阻碍NH3-SCR反应。在DFT计算中,作者发现Na、K、NaCl、KCl会提高Mn位点对NO的吸附能,证明了它们对NO的吸附活化具有抑制作用。

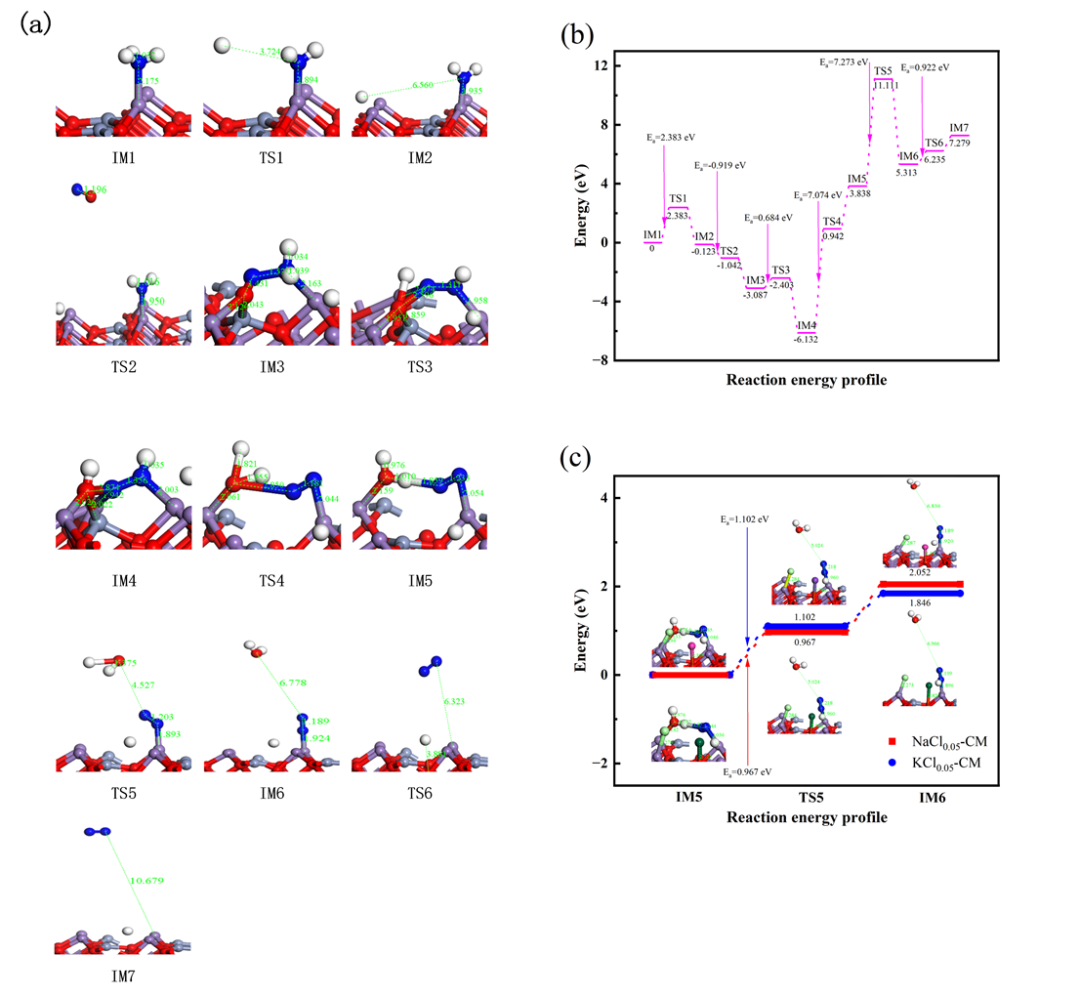

图4: CM (a)、KCl0.05-CM (b)、NaCl0.05-CM (c)催化剂的NO吸附原位红外谱图及NO吸附模型 (d)作者通过DFT计算模拟了E-R反应机理的步骤。如图5a所示,首先NH3分子吸附在Mn位点上,然后失去1个H原子形成-NH2基团,继而与气相中的NO结合,最后,O原子逐渐夺取两个H原子及催化剂表面失去一个H2O和一个N2。如图5b所示,整个E-R机理反应中,H2O脱附这个步骤的反应能垒最高(7.273 eV),为这个反应的决速步骤。作者发现NaCl和KCl可以提高这个决速步骤中的吸附热(图5c)。作者还通过DFT计算模拟了L-H反应机理的步骤。如图5d所示,首先吸附的NH4+与NO2吸附在表面,然后NO2中的O原子逐渐夺取2个H原子,继而脱去一分子H2O。剩下的O原子继续夺取H原子,然后脱取一个H2O和一个N2。如图5e所示,整个L-H机理反应中,第二个H2O脱附反应的能垒最高(6.085 eV),为这个反应的决速步骤。作者在此基础上,研究发现KCl可以提升该决速步骤的活化能,可能是KCl毒性更强的原因。图5: E-R机理反应步骤(a)、反应能垒图(b)和碱金属对其决速步骤的影响(c);E-R机理反应步骤(d)、应能垒图(e)和碱金属对其决速步骤的影响(f)本研究通过实验和模拟计算剖析了碱金属NaCl和KCl对CrMn1.5O4催化剂的中毒机理。NaCl和KCl会明显降低CM催化剂的催化活性,KCl的毒性强于NaCl。NaCl和KCl导致了CrMn1.5O4催化剂失活的原因是降低了催化剂的比表面积、孔容、表面酸性、还原性、Mn4+的浓度和Oα的浓度。NaCl和KCl削弱了活性位点对NH3和NOx的吸附活化能力,也降低了其吸附稳定性。NaCl通过钝化表面L酸和B酸切断了E-R机理。Cl通过与NH3的竞争吸附,削弱了L酸,也阻碍了B酸和氧空缺的形成。Na和K与Cl之间的相互作用,减弱了Na、K和Cl单个原子的毒性作用,但仍阻碍了NH3和NO吸附活化,也抑制了表面氧空位的形成。H2O的脱附是E-R机理和L-H机理反应的决速步骤。在E-R机理反应中,NaCl和KCl增加了决速步骤反应的吸附热。在L-H机理反应中,KCl提高了决速步骤的反应能垒。基于上述研究,制备抗碱金属催化剂将是下一步关注的重点。

广西大学与生态环境部华南环境科学研究所联合培养硕士研究生,主要从事金属氧化物的晶面活性、碱金属中毒及其在大气污染物NOx去除过程中的应用研究和基于密度泛函理论的污染物催化转化过程和机理研究。在《Science of the total environment》《Journal of the Energy Institute》等国内外期刊上发表SCI论文3篇。

博士,正高级工程师,博士生导师,注册环保工程师,广州市珠江科技新星,广东省化工学会科普与学术委员会委员。2009年在华南理工大学获工学博士学位后进入华南所(应急所)工作。主要从事大气污染控制及环境管理研究,在中低温SCR、介微孔分子筛吸附、VOCs催化氧化等环境功能材料方向积累了一定的经验。主持国家自然科学基金、国家环保公益性行业专项、广州市科学计划重点项目、广东省自然科学基金、广东省科技计划多项;主要参加国家863计划、科技部“科技助力经济2020”重点专项、广东省战略新兴产业核心技术攻关、广东省重大科技专项等项目20余项。主持地方大气环境精细化管控项目10余项,为多地市的大气环境管理提供了技术支撑。在《Applied catalysis B:Environmental》《Journal of Catalysis》《Chinese journal of catalysis》《Science of the Total Environment》等国内外期刊上发表学术论文40余篇。申请专利33项,获授权25项(其中发明专利18项、实用新型7项)。

微信公众号

微信公众号